ワイン生産地としてのドイツとは

ドイツとワイン造りには、とても長く深い歴史があります。

ドイツにワイン造りを伝えたのは古代ローマ人です。しかしその後のゲルマン大移動による西ローマ帝国の滅亡により、ワイン造りは暗黒時代に突入し衰退します。

それを復活させたのが800年のカール大帝。教会や修道院にワイン造りを普及させていきました。

しかしまたもや1618年に始まった30年戦争により、ワイン造りは窮地に追い込まれます。

ですがこの戦争によって後のドイツの原型になるプロイセン王国を建国することに成功したと言われています。有名な醸造所も建設され、遅摘み方などの甘口ワインを作る方法もこの後に確立されていきました。

19世紀後半には鉄道も整備され、ドイツワインがヨーロッパへ普及し、フランスの高級ワインと同額やそれ以上で取り引きされるほどに成長していったのです。

辛口リースリングの魅力

ドイツは世界のリースリングの約60%の栽培面積をもつリースリング大国。

世界最高峰のワインが造られていますが、ドイツのリースリングの特徴といえば美しい酸と香りです。

ドイツで最も有名で重要な品種であるリースリングが初めて登場するのは1435年3月13日のこと。ある伯爵がリースリングの木を購入した際にその請求書に記載されたのが初めてだそうです。ちなみにこの日はドイツワイン協会によってリースリングの誕生日と制定されています。

ドイツのリースリング=甘いというイメージを持つ方は少なくはないと思います。

世界の最北に位置するドイツでは伝統的に寒い環境の為、甘く糖度の高いブドウが良いとされてきました。1971年のワイン法では収穫時の果汁糖度によりワインの格が決まるようになります。

その後1960-1970年の高度経済成長時代に国内で甘口ワインの人気はピークに達し、ラインヘッセンで作られるリープフラウミルヒの人気はピークに達します。

しかし、1985年のオーストリアに端を発するワインへの不凍液混入事件が発生し、国内市場は大打撃を受けます。そこで国内の甘口ワインの信頼が落ちて海外へ輸出されるようになり、ここから日本でもドイツワインは甘いというイメージがつくようになったのです。

その後、90年代からの食生活の変化もありフランスやイタリアのように食事に合わせてワインを楽しむ様になったドイツでは、ドイツらしさが追求されるようになり、現在はリースリングも辛口が主流となっています。

そしてドイツは世界のリースリングの約60%の栽培面積をもつリースリング大国。世界最高峰のリースリングが造られています。

ドイツで造られるビコーズワイン

ビコーズワインシリーズのドイツワインは現在1種類です!

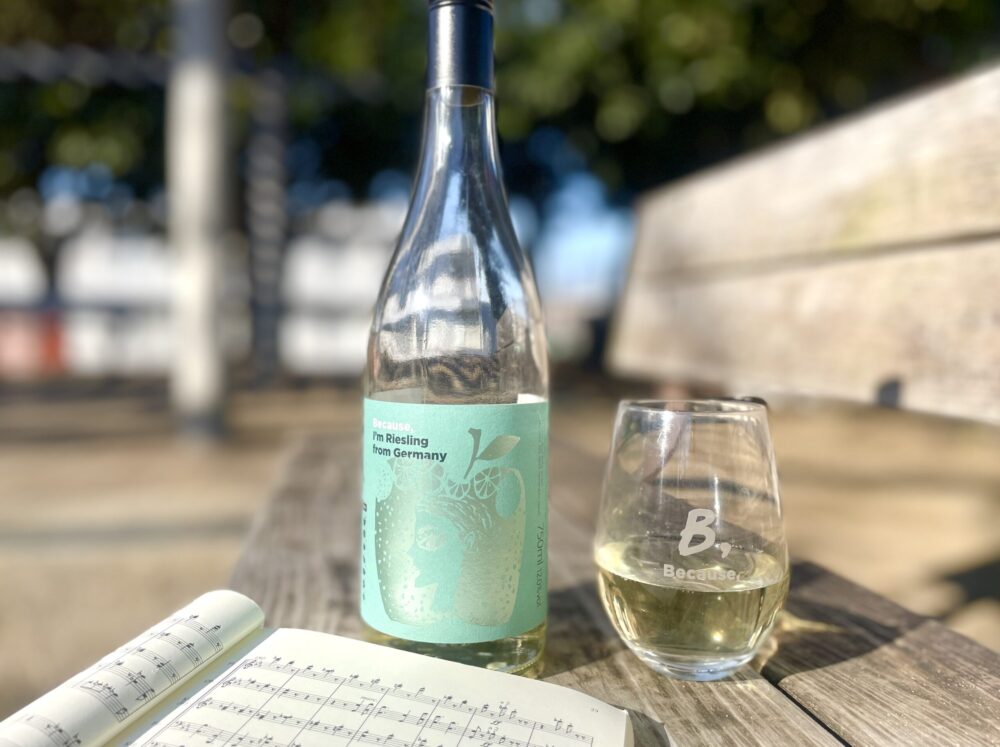

I’m Riesling from Germany

すっきりさわやか、気高い香り

白ワインの3大品種の一つであり、ラインナップには欠かせない品種、リースリング。

ドイツが原産地であり、その魅力を味わっていただくにはドイツ産であることは必須の条件でした。

ワインはリースリング特有のリンゴ・レモン・白桃といった気品ある香りと、熟した果実味、すっきりとした酸味がある辛口の王道スタイルで、なにより和食にぴったりハマる味わいを目指しました。

苦労したのはバルクでの輸送です。バルク輸送というのは、コンテナいっぱいの袋にワインを詰めて、大量の液体のまま輸入するという手法で、瓶で輸入するより輸送コストを下げることができるのですが、最大の弱点はワインの香りを損なってしまうということ。

リースリングは香りが命ですので、何度も試行錯誤を繰り返して見つけた特別な工夫を行った上で輸送しています。

" alt="">

" alt="">

" alt="">

" alt="">

" alt="">

" alt="">